2024.7.31 2025.9.26

合気毛

合気道やってる人の特徴について、記事を書いたことがあります。

最近また、合気道極めてる人の特徴を見つけました!

その名もずばり「合気毛」です。

手首の少し上 (稽古でいつも掴まれる部分) に生える毛です。

普通 (?) の腕毛に比べ、妙に長かったり太かったりして 面白い 興味深い。

|

| 上は30年以上育てた貫禄ある合気毛 下は数年目の人。ポテンシャル高そう! |

長年稽古すると生えるそうです。

体の防衛反応で生える説、つかまれるたび切れて、断面から毛が太くなる説、などあります。

男性なら合気毛があるとも限らず、ベテラン5人にひとりくらいの印象です。

合気毛ある人は長年稽古している → 達人は長年稽古している → 合気毛は達人の証拠 ??

達人には憧れるけど、合気毛はいらないな~。

基礎講習

うちの道場は、A.K.I. (合気道研究会インターナショナル) グループに属しています。

A.K.I. 本部の武田道場では、月1回基礎講習が開催されます。

グループ道場所属なら、誰でも参加できます (後でまた書きますが、初心者大歓迎!)

この夏行き始めたら学びがいっぱいで、もっと早く来れば良かったと後悔。

分かったつもりでいただけで、全然出来ていなかった基礎的な事柄を教えてもらえます。

基礎講習は、例えたら模擬試験みたいな存在かも。

普段の稽古で、取りこぼしたままになっている部分が明確になります。

1ヵ月に1回なのも、ちょうどいい頻度です。

教わったことを自分なりに意識して稽古して、次回以降また答え合わせ出来ます。

また、稽古全般についてのお話もあります。

稽古では、その見取り通りにやる。

所属道場やいつものやり方は一旦忘れて、指導通り練習する。

そうやって、自分の体を自由に動かせるように鍛錬していく。

後は、自分に合う部分だけ取り入れていけばいい。

稽古時の心構えとしては、受け・取りとも、技が成立するようにお互い合わせて動くことが大事。

受けが本来の形以上に崩れていたら、立ち直るのを待つ。

グチャグチャになっているのに、そのまま技を掛け続けるのは、取りの身勝手とも言える。

受けも自分勝手に動かずに、きちんと取りについていく。

何組かに分かれて掛かり稽古をした際、自分の組が他に比べて異常に回転が遅かったら、早めに改善策を取る。

それは黒帯の役目。

人数多いなら一人あたりの本数を減らしたり、遅くなる要因を是正する (起き上がるのが遅い?取りに行くのが遅い?アドバイスが長い?)

上達するには、自分の体がどうなっているか、どう動いているかを常に意識する。

きちんと半身になっているか、姿勢が崩れてないか等、意識・確認して動く。

自分で気付けないと、誰かに指摘してもらった時しか上達できない。

気付いていれば、稽古も動画も、色んなものが常に学びにつながる。

基本が大事

基礎講習は、入り身転換の練習から始まることが多い気がします。

いつも何とな~くやっていた入り身転換でしたが

- 前膝しっかり90度くらい曲げる、でも膝はつま先より前に出さない

- 後ろ足伸ばす、膝曲げない、踵浮かさない

- 歩幅は大きく、直線の上で移動、大回りしない

- 上体はまっすぐ、前のめりにならない

- 目線を下に向けない、どちらかと言えば水平

- 手は自分のお腹の前、指は曲げず張り過ぎず自然に伸ばす

など確認ポイントを知ったら、全然出来てなかったことが判明しました。

こうやって、常に自分の体の状態を把握することが大事だそう。

確かに …把握できてなかったら、改善なんて無理。

受けの形も大事

うちの T先生は、言葉ではあまり説明しません。

習うより慣れよ、という方針なのかな。

私はセンスないから、分からないまま空回りしてしまう。

基礎講習は、あえて言葉での説明が多めなので助かります。

受けの形も、上手い人の真似をして頑張ってるつもりでした。

でも「どうしてその受けになるのか」分かっていないので、全部が中途半端でした。

細かく指摘されないのをいいことに、普段は楽な受け身・手抜きな動きをしていたと実感しました。

きちんと受けると疲れるし、すごく鍛錬になるのが分かります。

「上手く受けられるようになれば、技も上手くなる」とT先生に言われたのを思い出しました。

相手の力の流れをしっかり受け入れて動く = 技の流れを理解している・感じ取れる、ということだったんだ。

受けが下手なのに、技だけ上手いなんてあり得ないんだろう。

正面打ち二教 (裏) の受け

取りが体を開くのに、足でついていく。

ちゃんとやってるつもりだったけど、今までは途中までしか動いてなかった。

ちゃんとやってるつもりだったけど、今までは途中までしか動いてなかった。

肩を落として崩された状態でも、相手との接点=手首が離れないようにしながら、取りの開きに合わせてついていく。

腕は伸びてるし、肩は落とされてるし、手首は肩より上の位置なのに、その状態を保って膝で沈んだ状態のまま、取りの周りを回るように動く。

疲れる~!畳に転がりたくなる気持ちと闘いながら足を動かします。

でも、ここまで受けがついてくるからこそ、取りは正しい二教がかけられる。

疲れる~!畳に転がりたくなる気持ちと闘いながら足を動かします。

でも、ここまで受けがついてくるからこそ、取りは正しい二教がかけられる。

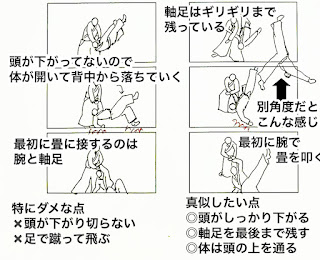

四方投げの受け

その場でストンとしゃがむ、尻もち的な後ろ受け身は NG。

しっかり体を反って肚で受け止めてから、ちゃんと取りに近い膝を折って受け身する。

肘を固め過ぎずに、肩を緩めると粘りやすい。

投げっぱなしにされたら、相手が力をかけていく方向へと離れながら後ろ横受け身。

入り身投げの受け

取りの脇の下に、足からスライディングするように受け身をとりたい。

一度止まってから倒れるんじゃなくて、取りの動きについてって、吸い込まれるように滑り込む。

合気会では飛ぶ受け身 (後ろ落し / 後方跳躍受け身) するが、それは高度なので、まずはスライディングする。

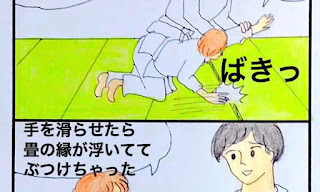

何度も練習してたら、くるぶしが畳との摩擦でヒリヒリしてきた。

どの部分で滑れば痛くないかな。

H先生、内側の足の膝を取りに向けて折って、膝下~くるぶしの面で滑ってる感じ。脛の外側かな。

Ohさんも飛んでるように見えるけど、最後の形が H先生と同じ。

とりあえず、内側の膝を折って、膝下で滑ることにします。

スライディング受け身が出来るようになったら、後ろ落しも習得したい。

このYouTube動画に出てくる丸刈りの青年の受け身が理想♡

白帯大歓迎だそうです

合気道始めて日が浅いと、自分の道場以外に行くのは怖いかもしれません。

確かに、受け身で怪我しそうな人が出稽古行くと、迷惑かける可能性あります。

基礎講習は「基礎」なだけあって、基本的に白帯が対象なので、安心して参加できます。

主催者の H先生も、初心者が視野を広げるための場として開催しているそうです。

だから安心して来てください。

自分の道場で習った内容も、違う人から違う説明で聞くと、理解が深まります。

毎回、基礎講習では様々なテーマを扱います。

個別の技の考察や正しい極めの方法など、目から鱗がボロボロ落ちます。

同じ技でも変化形や応用があったり、A.K.I.と合気会ではこの部分が違うなど、理論的に説明してもらえるのが嬉しいです。

「あの先生とこの先生で、やり方違う!?」と混乱していたけど「あれはA.K.I.流で、これは合気会っぽいんだ」とか「あれは上でつかまれた時のやり方で、これはつかまれる前に動くから違って見えるのか」と頭の中で整理しやすくなりました。

基礎講習、お勧めです。

事前予約不要。当日、その場に行くだけ。

開始時間の14時までに着替えと自分の準備運動が終わるように、武田道場に来てください。

稽古代1,000円は、終了後の支払いです。

2024年7月の藤沢合気道会稽古日程

藤沢合気道会では日曜日 (基本的に毎週)

月曜日と木曜日に稽古を実施しています (平日夜は会場確保できた日)

グループ道場開催の稽古会や合宿も、行きたければ自由に参加できます。

たくさん稽古したい人はもちろん、多忙な人もスケジュールに合わせて稽古する選択肢が多いので喜ばれています。最新の稽古日程と実施会場はこちら ⇒ 藤沢合気道会

気軽に見学や無料体験に来てくださいね!

気軽に見学や無料体験に来てくださいね!

日曜日

07/07(日) [青少年会館] 10:30 ~ 12:00

07/14(日) [青少年会館] 10:30 ~ 12:00

07/21(日) [青少年会館] 10:30 ~ 12:00

07/28(日) [青少年会館] 10:30 ~ 12:00

07/14(日) [青少年会館] 10:30 ~ 12:00

07/21(日) [青少年会館] 10:30 ~ 12:00

07/28(日) [青少年会館] 10:30 ~ 12:00

平日

07/01(月) [秩父宮記念体育館] 19:00 ~ 21:00

07/04(木) [秩父宮記念体育館] 19:00 ~ 21:00

07/18(木) [秩父宮記念体育館] 19:00 ~ 21:00

07/22(月) [秩父宮記念体育館] 19:00 ~ 21:00

07/29(月) [秩父宮記念体育館] 19:00 ~ 21:00

07/04(木) [秩父宮記念体育館] 19:00 ~ 21:00

07/18(木) [秩父宮記念体育館] 19:00 ~ 21:00

07/22(月) [秩父宮記念体育館] 19:00 ~ 21:00

07/29(月) [秩父宮記念体育館] 19:00 ~ 21:00